在这个繁忙的社会里,我们常常独自一人,一开始会很清晰,渐渐地开始混乱,感觉身体不受自己控制,于是人类开始了有了一套机制来应对这些外在现象,就是伟大的佛洛依德说的:防卫机转。

正常情况之下,我们保持适度压力来面对生活的挑战,只要完成某个阶段性任务,焦虑感便会下降一些,但如果事情积累越来越多,伴随而来的就是恐惧感,神情开始紧张,词不达意,便开始透过快速的方式来直接降低压力,就是强迫降低自己道德感与责任感,来应对目前的氛围。

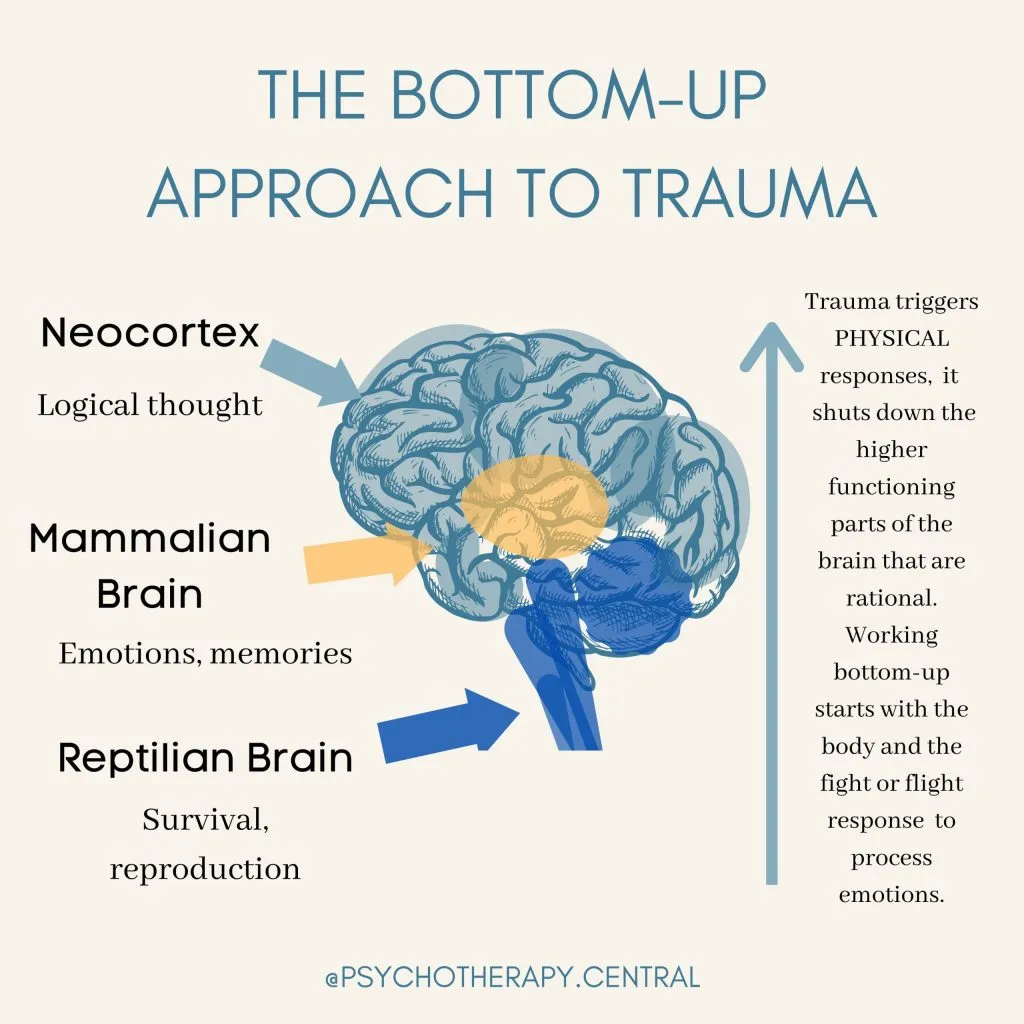

下面图片,你看到了什么?

我说的这些可不是从书上很制式的学名上取得的,而是透过长期近距离观察人、与人社交互动,最后再利用私下时间,独自共情,将自己幻想成对方,但请搞清楚,这个举动并不是解离行为,所以跟精神分裂又不太一样,虽然有时候很容易产生认知冲突,但最终目的是要得到心得结论,并且将自己的心得结论做一个归纳。

心理错觉翻译成英文是「illusion」,换句话说,illusion在中文世界里,透过外部刺激而发生的心理行为,错觉常见的有,把某位女性误认为自己前任女友,或者这类型的五官似乎有高几率犯罪意图倾向,这都是源自于刻板印象所造成的,这种错误补偿机制,也是为了降低紧张焦虑,提高安全感。

当你的过去经验一再的被唤醒,你的所作所为就会用很短暂的时间透过潜意识形态去做出预判,而大脑的主意识会来不急反应,有一点像是进入一个恶臭的环境,自然而然就会皱眉捂鼻子,恐怖电影看太多,在昏暗的厨房看到某个地方有雾就会快速地产生厨房可能有鬼的感知,这些都是认知错觉或者是认知偏差。

刚刚有说到,过去的经验重复被唤醒,加深脑海内的记忆,例如常常会透露出:我很在意某件个人讲了什么话,因为那刺激到我了,而我又因为这些话反复的去回想,结果就是庸人自扰。

而我相信,绝大多数人都有过这种状况,各种揣测,觉得旁边的同事想对我怎么样,觉得家人这么做是不是对我不好,多数为负面的「预期图像」,Top-Down Processing 正是解释这个现象。

举例:你暗恋一个人时,他对你说了一句“你今天穿得挺特别的”,你可能会觉得他在暗示什么,即使对方只是随口说说。这就是“过度预测 + 选择性加工”。

当我们强烈在意某个对象,我们的大脑就会不自觉地把主观意义投射到他/它身上。这种过程会让你:

| 投射类型 | 举例 |

|---|---|

| 情感投射 | 你觉得对方“看你一眼”可能就是喜欢你 |

| 敌意投射 | 你怀疑某人想针对你,因为你太在意被排斥 |

| 自我映射 | 你将自己的思维和情绪误认为是别人的 |

这是一种“心理防御” + “欲望补偿”的过程,大脑为了保持心理一致性,会“制造出解释”来缓解不确定感。这也就是错觉的来源之一。

而认知偏差就比错觉的强度要再强一些,在自己身上发现的错觉是可以被立刻自我约束的,但认知偏差就需要一段时间来回归校正,即便你认为那不是错觉,但只要在内心有迟疑的时刻,都被归类为错觉,而在你越在意某事时,以下认知偏差会被激活:

| 偏差 | 描述 | 影响 |

|---|---|---|

| 确认偏误(confirmation bias) | 你只关注支持你想法的信息 | 忽略现实的其他解释 |

| 选择性感知(selective perception) | 你只看到你“想看到”的 | 无法客观解读信息 |

| 动机性知觉(motivated perception) | 动机改变你感知到的世界 | 产生“看错人”的错觉 |

认知偏差如果严重,会形成一个闭环很难走出去,例如常听到的跟踪狂、妄想型人格障碍,而越渴望得到回应反馈,就越容易察觉出来。

举个例子,我说服了家人将资产交给我投资理财,我开始投资股票,往后的每一天我都会抓一些时间来阅读财经相关信息来充实自己,而且我感觉我越来越有信心,直到某天,我发现因为某一张股票赔了五百多万,我不敢置信,我明明准备功课充足,为何股票会惨跌?这绝对不是真的!一定是哪里搞错,我打开电脑反复确认这张股票的历史趋势以及相关新闻,但我始终掩饰不住我内心的恐慌,我该如何向父母解释这个情况,五百万可不是小数目,我必须要编一个谎言,对!没错!这不是我的错!这一定是哪个环节有问题,导致我的股票赔钱,实际上我的判断是正确的,它本来就应该要涨,但在这时候却跌,一定是时间被往后延,一定是这样。

剧搜博客

剧搜博客